De acuerdo con los pormenores de

su propio relato, el Tibet fue la primera región del mundo visitada

por Sherlock Holmes luego del incidente con el profesor Moriarty en

las cataratas de Reichenbach (paso por Londres mediante) y también

el lugar donde residió dos años, aunque no se quedó allí. En

palabras del protagonista: luego pasé por Persia, visité La Meca e

hice una breve pero interesante visita al Califa de Jartum, cuyos

resultados he comunicado al Ministerio de Asuntos Exteriores (1).

Este último tránsito por la capital sudanesa despierta especial

interés al constituir una de las varias ocasiones en las que el

detective de Baker Street desarrolla tareas de espionaje para su país

en territorios extranjeros, justificadas aquí por la llamada Guerra

Mahdista. Dicho acontecimiento histórico resulta típico de la

expansión colonial europea durante el siglo XIX y se desarrolló a

lo largo de casi dos décadas completas (1881-1899) involucrando

tanto al Reino Unido y Sudán como a Bélgica, Italia, Egipto y

Etiopía.

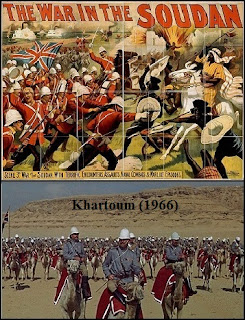

Las hostilidades tuvieron bastante

repercusión internacional como para generar coberturas de prensa en

Europa y Estados Unidos, así como obras de teatro con majestuosas

puestas en escena (2). El arribo de Holmes coincide con cierta calma ocasionada por la retirada temporal de los británicos, pero

el hecho de presentarse bajo identidad falsa en una nación hostil y

ante el mismísimo Califa (3) implica la asunción de riesgos

verdaderamente notorios. Sin embargo, en este espacio no analizamos tales episodios sino las costumbres gastronómicas de

la época. Nuestra especulación es la siguiente: si viajó por

tierra (seguramente en caravana de camellos) estuvo obligado a pasar

varios días dentro del vasto territorio sudanés y debió probar

alguna vianda característica de esas tierras. No hace falta

investigar demasiado para toparse con la kamounia, uno de los platos

más frecuentados por las cocinas del norte de África, que consiste

en cierto guiso con hígado y carne de res junto a una salsa bien

condimentada en especias, particularmente comino y pimentón.

Para preparar la kamounia se necesita

hígado, carne vacuna, tomate picado, puré de tomates, comino (la especia

prevalente), pimentón, cúrcuma, ajo, perejil, aceite de oliva,

pimienta y sal. Cortados los elementos sólidos en trozos pequeños

se doran con el tomate picado, ajo y aceite de oliva, luego se incorporan el puré y las especias con la posibilidad de ir agregando agua si la salsa se

reduce demasiado o según la consistencia deseada. La cocción

completa dura entre 20 y 30 minutos, durante los cuales se añaden

sal y pimienta a gusto. Finalmente se sirve y se espolvorea con

perejil. Como ocurre con cualquier tipo de guisado, los eventuales

agregados o acompañamientos son casi infinitos y no tienen más

limitaciones que el gusto personal: pimientos verdes, papas, otras

hortalizas, arroz blanco y un largo etcétera. Personalmente preferí

presentar el resultado final del modo más sencillo, respetando su

espíritu basado en la textura de las carnes y el sabor estimulante

de las especias.

Creo que así lo disfrutó Holmes, tal

vez durante el descanso nocturno en las tiendas nómadas, quizás a

bordo de una embarcación del Nilo o incluso en el palacio del

Califa, pero siempre con el mismo espíritu observador, audaz y

aventurero.

Notas:

(1) Detrás de esa descripción tan

genérica y escueta se esconde un itinerario digno de Marco Polo, que

cabe suponer fue realizado en buena parte por tierra, sobre todo

durante la segunda etapa. Según el mapa político actual, comienza

con un largo trayecto de Londres a Nepal y luego se va moviendo de

regreso hacia occidente por Irán y Arabia Saudita. De ahí pasa al

África para llegar hasta Sudán, posiblemente por la ruta Sinaí-El

Cairo y posterior navegación del Nilo, o tal vez atravesando el Mar

Rojo.

(2) Aquellas representaciones tuvieron su correlato muchas décadas después en la película

Khartoum (1966), que narra la desafortunada campaña del

general Charles Gordon en 1885.

(3) En esos días ejercía el liderazgo

del califato Abdallahi ibn Muhammad, cuyo mandato se extendió desde

1885 hasta 1899.