¿Qué historia canónica

transcurre durante la época navideña? Frente a semejante

interrogante, ningún aficionado sherlockiano de la vieja escuela

dudará en responder El carbunclo azul con absoluta seguridad. En

efecto, este relato publicado por el Strand Magazine en enero de 1892

transcurre entre la navidad y el año nuevo de un año indeterminado

(1). Su temática gira alrededor del insólito descubrimiento de

cierta piedra preciosa en el buche de un ganso, lo cual no deja de

ser una contundente señal costumbrista acerca del amplio consumo de

aves en la Gran Bretaña victoriana para aquellos típicos festejos

cristianos. Además de la abundante información histórica sobre la

crianza y comercialización de dichos animales, tanto el relato

original como sus derivaciones posteriores en la televisión nos

ofrecen un puñado de momentos con presencia de bebidas, tabacos y

comercios típicos que vale la pena pormenorizar. Por si no fuera

suficiente, también tenemos al Watson televisivo haciendo obsequios

de navidad a Holmes, algo que difícilmente haya imaginado jamás el

propio Arthur Conan Doyle.

La narración cuenta con varios pasajes

que son verdaderos clásicos (las deducciones acerca del sombrero o

la visita al mercado de Covent Garden, por ejemplo), pero nuestro

interés inicial se enfoca en el paso de los protagonistas por el

Alpha Inn, un bar ubicado en el vecindario de Bloomsbury (2), donde

piden cerveza. Yendo a las versiones de televisión, la serie de

Granada TV reproduce muy bien aquel ambiente que hoy asociamos con

los viejos pubs, incluyendo barriles, jarras de gres y otros detalles

ornamentales de época. Al final del episodio, la cena en Baker

Street vuelve sobre las bebidas sin hacer ninguna mención en los

diálogos, aunque la botella con formato burdeos (3) sobre la mesa

sugiere que se trata del característico vino tinto clarete bordelés.

Un dato no menor es que durante las sesenta historias del canon la

cerveza apenas se menciona en dos oportunidades y de manera genérica,

mientras el vino cuenta con decenas de referencias, muchas de ellas

bien puntualizadas en cuanto a clases y procedencias. Una vez más

nos preguntamos si esta abrumadora diferencia numérica no será

acaso un reflejo de los propios gustos de Doyle, trasladados

inconscientemente a sus obras.

Como ocurre siempre con los relatos más

populares de Sherlock Holmes, no faltan los reversionamientos y

las modificaciones, desde cambios profundos en la trama hasta

pequeños detalles circunstanciales. Entre estos últimos, el

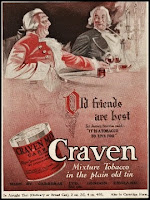

capítulo de la BBC de 1968 esconde una verdadera "perla"

tabaquística, cuando Watson le presenta a Holmes su inesperado

obsequio de navidad. El sorprendido detective agradece efusivamente,

abre el paquete, huele su contenido y comienza a preparar una pipa.

Es allí cuando su compañero realiza la siguiente aclaración: me

temo que no es su mezcla habitual, ese terrible black shag, pero creo

que le gustará. Al no haber ningún otro comentario revelador sobre

la identidad del producto, una primera inferencia lógica es que

podría tratarse del célebre tabaco Arcadia fumado en ese entonces

por el buen doctor. Sin embargo, esta deducción se derrumba enseguida

porque sabemos positivamente que Holmes conocía bien dicha marca y

la fumaba mediante convites ocasionales de Watson (4). Parece claro

que es una mezcla nueva para el obsequiado, pero: ¿cuál? Nunca lo

sabremos, desde luego, tratándose de algo inventado por un guionista

televisivo hace más de medio siglo.

Así, mientras realizamos un viaje por

libros en papel y viejas series de televisión, podemos imaginar las

navidades en Londres, sus bares y sus calles, pero muy especialmente

en el 221 de la calle Baker.

Notas:

(1) El texto sólo puntualiza "dos

días después de navidad" (27 de diciembre), sin más datos.

Los cronólogos sugieren distintas posibilidades entre 1887

y 1890. Personalmente adhiero a 1888.

(2) Aunque no hay precisiones sobre el

domicilio exacto del comercio, uno de los mejores candidatos actuales a ser

lugar de referencia (o lo que allí existía en el siglo XIX) es el

Museum Tavern sito en la esquina del 49 Great Russell Street.

https://gazetteer.sherlock-holmes.org.uk/places/museum-tavern/

(3) Cilíndrica de bordes rectos y

hombros altos, bien definidos.

(4) Como sucede en El Jorobado.